L’Antefatto

La notizia che circolava per le redazioni dei principali quotidiani di tutto il mondo già da qualche tempo alla fine è arrivata. Il governo britannico ha deciso di espellere un diplomatico israeliano per l’avvenuto uso di passaporti del Regno Unito in occasione dell’assassinio di un leader di Ḥamās a Dubai.

L’antefatto risale al 20 gennaio, quando Maḥmūd al-Mabḥūḥ è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo. L’esecuzione sarebbe stata ordita e attuata da un gruppo di undici persone, munite di passaporti inglesi appartenenti ad individui realmente esistenti e che abitano in Israele. In altre parole, i documenti presentavano delle generalità reali e sono stati modificati unicamente per la fotografia e la firma. Le autorità che stanno indagando sull’accaduto, ritengono che probabilmente i passaporti sono stati sottratti e fotocopiati dallo staff dello stesso albergo in cui alloggiavano i nazionali britannici. Gli inquirenti inoltre sospettano fermamente che l’omicidio possa essere stato commissionato dal Mossad e che gli stessi esecutori siano stati degli agenti dei servizi segreti.

La vittima era sospettata di essere in viaggio verso l’Iran per concludere un affare che avrebbe dovuto rifornire la striscia di Gaza di missili iraniani. C’è da dire che i servizi segreti israeliani hanno già condotto azioni simili, impiegando documenti falsi. Nel 1997 un attentato ai danni del capo del movimento islamico palestinese, Ḫālid Maš’al, fu condotto da individui muniti di passaporto canadese e nel 2004 la Nuova Zelanda interruppe le relazioni con Israele dopo aver scoperto che gli agenti usavano identità neozelandesi.

Israele in merito all’accaduto ha commentato declinando ogni responsabilità e sottolineando che non esistono prove per affermare il coinvolgimento del Mossad. Come già avvenuto, quando su un’azione ricade la possibilità o semplicemente il sospetto che si celi la mano dei suoi servizi segreti, Tel Aviv rifiuta di fornire qualsiasi commento, assumendo un atteggiamento ambiguo.

Nuove ricerche della polizia di Dubai stanno svelando piste fin’ora ignote, mentre almeno altre 15 persone sono state registrate nel libro degli indagati, con l’accusa di collusione all’omicidio. Fra questi, tre degli identificati erano in possesso di documenti australiani mentre il resto proverrebbe da differenti paesi europei. In tutto dunque si è trattato di un vero e proprio commando, composta da 26 persone, che secondo l’Interpol (alla quale è stato trasmesso il fascicolo relativo all’episodio dalle forze dell’ordine degli Emirati) avrebbero lasciato immediatamente il paese per trovare riparo nello Stato ebraico, tranne due membri che potrebbero essere scappati in Iran via mare.

Israele e Dubai non hanno relazioni diplomatiche ufficiali, considerando che tutti gli Emirati Arabi Uniti propendono per la causa palestinese e per la fine dell’occupazione. Tuttavia negli ultimi anni si erano intravisti segnali di apertura, in seguito ad una serie di incontri politici, seppur di scarso rilievo e soprattutto per l’incremento degli scambi commerciali. In più un giocatore di tennis israeliano, Shahar Peer, aveva ricevuto recentemente il placet del governo per disputare un incontro nel Dubai Championship.

I 26 indagati per l’assassinio del dirigente palestinese non sono entrati nell’Emirato giungendo da un medesimo paese, ma vi si sono incontrati partendo da continenti diversi. Ciononostante si tratta di Stati con i quali Dubai ha stretto accordi che permettono l’ingresso senza che venga rilasciato un visto preventivo dalla rete consolare. Ciò ha fatto in modo che la squadra riuscisse ad entrare a Dubai, servendosi di documenti appartenenti ad altre persone, dotate di doppia nazionalità. Quanto accaduto ha indotto le autorità aeroportuali dell’Emirato a innalzare il livello di controllo, nei confronti di chiunque possieda un duplice passaporto.

La reazione più vistosa tra i paesi coinvolti in questa vicenda è arrivata dal Regno Unito. Il Ministro degli Esteri, David Milliband, ha chiesto all’Ambasciata israeliana di espellere dal paese uno dei suoi funzionari. La diplomazia britannica ha precisato che formalmente l’accusa non è relativa alla collusione del Mossad con l’omicidio di al-Mabḥūḥ, fatto questo non ancora suffragato dalle prove necessarie, ma circa la responsabilità dei servizi segreti nell’attività di clonazione dei documenti. Milliband ha anche annullato la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione a Londra dei nuovi locali della sede diplomatica israeliana. L’espulsione è un tipo di sanzione decisamente poco comune, anche se proprio il governo inglese l’aveva adoperata sempre ai danni del personale israeliano in due occasioni nel 1987 e nel 1988. In questo nuovo caso, il destinatario sarebbe il responsabile del Mossad presso la missione diplomatica di Tel Aviv nel Regno Unito. Il governo israeliano ha risposto con una nota di disappunto , ma sottolineando che le relazioni tra i due paesi non sono a rischio, dal momento che sono di “mutuo interesse”.

Ḥamās ha commentato la vicenda come un “passo importante ma insufficiente”. Nell’ottica del portavoce del movimento, Fawzī Brahūm, l’episodio di Dubai è la dimostrazione che Israele impiega forme di terrorismo per risolvere le dispute politiche.

Lo Stato delle Relazioni Diplomatiche Israeliane

I “Nemici di Israele”

Fin dall’anno della sua fondazione, il 1948, lo Stato di Israele ha riscosso il sostegno principale al di fuori della regione in cui si trova inserito. Tutt’oggi lo Stato ebraico non ha alcun rapporto con 37 paesi, 20 dei quali fanno parte della Lega Araba. Gli unici due paesi arabi che continuano ad avere relazioni politiche e economiche sono Egitto e Giordania, in forza dei rispettivi trattati di pace siglati dopo la Guerra del Kippur. Gli Stati della Penisola Araba hanno isolato di fatto Israele, specie dopo che nel 2009, a seguito dell’Operazione “Piombo Fuso”, il presidente siriano al-Asad lanciò alla Conferenza di Doha, in Qatar, l’iniziativa di sospendere ogni tipo di rapporto, diretto e indiretto. Una serie di questi paesi, oltre a non intrattenere relazioni di alcun tipo con Tel Aviv, non hanno nemmeno mai riconosciuto l’esistenza dello Stato. Tra di essi vanno annoverati l’Afghanistan, l’Algeria, l’Arabia Saudita, il Bahrain, gli Emirati Arabi Uniti, l’Iran, l’Iraq, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Sudan, il Pakistan, la Siria e lo Yemen.

Le ragioni di questa situazione, che ha sempre obbligato i governi a ricercare un sistema di alleanze fuori dal quadrante vicinorientale, sono endemiche e vanno ascritte al “particolarismo israeliano”. Questa espressione non solo si riferisce alla diversità storica, religiosa e culturale dello Stato ebraico rispetto all’habitat arabo-islamico circostante, ma risiede proprio nella sua “ebraicità”. Il giudaismo e la sua storia hanno nutrito la propaganda del Sionismo, perorato soprattutto da ebrei secolarizzati. Questo a sua volta si può ritenere come una manifestazione del moderno nazionalismo ed una risposta al diffuso antisemitismo europeo degli ultimi due secoli. La politica estera israeliana, dacché esiste, è stata dunque intimamente influenzata dalla lettura giudaica della storia. Un esperto di relazioni internazionali israeliane, Bernard Reich, ha anche sottolineato che il profondo senso della storia (ebraica) del popolo israeliano ha creato una sorta di tendenza alla ghettizzazione e al vittimismo, elementi sui quali Tel Aviv ha edificato la sua politica estera e di sicurezza (L. C. Brown, a cura di, Londra, 2006). Le tesi di Theodor Herzl espresse nel celebre pamphlet “Der Judenstaat” si basavano proprio su una rilettura strumentale della tradizione ebraica e allo stesso modo la “Legge sul Ritorno” adottata dalla Knesset nel 1950, due anni dopo la nascita dello Stato, fu un mezzo che legalizzava un principio cardine del giudaismo, quello cioè della diaspora e della conseguente necessità di fare ritorno alla Terra Promessa ossia Eretz Isra’el.

Circa l’estensione di questa terra esistono diverse definizioni che variano a seconda del metro di giudizio assunto: da un punto di vista teologico, ossia sulla sola base della concezione giudaico-cristiana, il territorio del Grande Israele è delineato chiaramente nel Libro della Genesi 15:18-21 e comprende un’area estesa da est verso ovest dall’attuale Iraq all’Egitto (dall’Eufrate al Nilo) e dalla Turchia all’Arabia Saudita, procedendo da nord a sud. Ovviamente si tratta di un progetto irrealizzabile e lo stesso Olmert nel 2008 ha dichiarato che “non esiste più nulla di quello che si poteva considerare il Grande Israele” e che “quanti ci credono ancora resteranno tremendamente delusi”.

Dunque la teoria di un Israele esteso “dal fiume al fiume” non ha mai avuto un reale peso politico e non è mai stato un programma auspicato dai partiti. Piuttosto il progetto di uno Stato esteso “dal fiume al mare” (dal Giordano al Mediterraneo) ha sempre costituito il fine reale dell’azione espansionistica di Tel Aviv. Oggi il fiume Giordano costituisce la linea di demarcazione tra il West Bank (o Cisgiordania) ed il Regno di Giordania, tranne che per una piccola porzione di territorio settentrionale, nei pressi di Nazareth e del Lago di Tiberiade, in cui il fiume, unendosi ai suoi affluenti principali, solca il territorio israeliano.

Ma nel 1967, in seguito alla Guerra dei Sei Giorni, lo Stato ebraico aveva realizzato il suo proposito, occupando militarmente tutti gli attuali territori palestinesi (Cisgiordania e Gaza) ed arrivando così a confinare direttamente con la Giordania. Inoltre la presa delle Alture del Golan, annesse nel 1981 e tutt’ora rivendicate dalla Siria, forniva il pieno controllo del Lago di Tiberiade che è il principale bacino di raccolta di acqua dolce di quel quadrante ed è alimentato dallo stesso fiume Giordano. Questo scorrendo da nord a sud per 320 km, sfocia nel Mar Morto ma durante il suo corso meridionale si restringe fino a diventare un torrente che scorre attraverso la piana arida del Negev. Per questo motivo, nel 1964, Tel Aviv aveva completato la costruzione del National Water Carrier ossia una grande arteria di distribuzione idrica, capace di arrivare dalla Galilea fin dentro alle zone più desertiche. Il progetto di un’estensione dal “fiume al mare”, all’indomani della guerra del 1967, si arricchiva anche dell’occupazione della Penisola del Sinai, sottratta all’Egitto. La successiva guerra del Kippur del 1973 ristabilì gli equilibri, allorché Israele venne obbligato a restituire il Sinai ma non il Golan, fatto che aprì la strada ai dialoghi israelo-egiziani e israelo-giordani e alla firma di una “pace separata” rispettivamente nel 1978 e nel 1994.

Lo storico accordo di Camp David, siglato da al-Sadat e Begin, servì a Israele a trasformare la principale minaccia araba, contro la quale erano state combattute ben cinque guerre, in un vicino neutrale. Ciononostante il governo del Likud commise un grave errore ipotizzando che questa manovra avrebbe comportato uno spill-over di buoni sentimenti nei confronti di Israele in tutto il mondo islamico. Piuttosto i paesi della Lega Araba risposero esattamente al contrario, prendendo la decisione di marginalizzare l’Egitto e spostando addirittura dal Cairo la sede dell’organizzazione. Questo gesto ebbe una risonanza enorme, dato che l’Egitto era (ed è tutt’ora) considerato un punto di riferimento dell’Islam sunnita, molto più dell’Arabia Saudita, nonostante i luoghi santi si trovino entro quest’ultimo paese.

Quanto ai rapporti giordano-israeliani, a 16 anni di distanza dall’accordo di pace, che auspicava una soluzione dei problemi per l’intera regione, tra i due paesi si è passati da una “pace fredda” ad una vera “guerra fredda”. Risolte le questioni relative all’approvvigionamento idrico, con la divisione in tre settori del Mar Morto (uno israeliano, uno palestinese e uno, più lungo, per la Giordania) e superate le velleità di ‘Ammān sul West Bank (al quale la monarchia rinuncerà definitivamente nel 1988) il trattato di pace in concreto non risolveva il nodo centrale del “diritto al ritorno” della popolazione palestinese, migrata fin dal 1948 e stabilitasi nei campi profughi giordani. L’accordo semplicemente rimandava la trattazione della questione agli accordi di pace tra i due popoli, quello israeliano e quello palestinese, a loro volta ancora irrisolti. In Giordania abitano ad oggi circa 1,9 milioni di palestinesi, una comunità piuttosto “ingombrante” capace di reagire in maniera diversa a seconda del bilanciamento tra l’idea di Stato palestinese e la cosiddetta ”opzione giordana”. In altre parole, più si allontana il processo di pace in seno alla causa israelo-palestinese e più si riaccende la possibilità per i profughi di restare pro tempore entro il regno hāšemita. Viceversa se una patria per i palestinesi dovesse venire creata, il governo giordano accoglierebbe di buon grado il trasferimento di tutti gli sfollati, concretizzando il trattato di pace con Israele ed allontanando il riemergere della possibilità di uno “Stato dentro lo Stato”, che già in passato diede vita ad episodi come quello del “Settembre nero” del 1970. In buona sostanza la Giordania prima della stipula del trattato di pace non si trovava in una condizione di belligeranza, né aveva mai ipotizzato di condurre unilateralmente un’azione di guerra contro Israele, data la consapevolezza dello squilibrio militare al confronto con lo Stato ebraico. Considerando come i rapporti non siano cambiati radicalmente, essendo rimasta irrisolta la questione più spinosa, si potrebbe concludere che il trattato di pace fu completamente inutile. Questo sarebbe indubitabile, se non fosse che Tel Aviv ha sperato quanto meno di potersi servire della monarchia giordana per contrastare il passaggio verso i Territori di mezzi, armi e munizioni, destinati ad ingrossare le fila della resistenza.

Ma se dati questi eventi si può spiegare come mai Egitto e Giordania siano gli unici paesi arabi ad avere relazioni con Tel Aviv, alla luce dell’importanza idrica vitale del Giordano settentrionale invece si spiega il persistente stato di belligeranza tra Israele e Siria. Entrambi i paesi hanno un interesse strategico per quanto riguarda il controllo del Lago di Tiberiade e se Israele cedesse nuovamente il Golan al suo legittimo proprietario, sarebbe costretta a condividere con la Siria questo bacino, che verrebbe diviso in due sezioni, sulla falsariga del Mar Morto. Viceversa Damasco ha posto la restituzione delle Alture come condicio sine qua non per procedere al riconoscimento dello Stato ebraico ed alla normalizzazione dei rapporti. Dato il costante rifiuto di Israele, il regime siriano ha fatto fronte comune con l’Iran e alcuni movimenti libanesi (soprattutto con Hezbollah), ossia con attori coi quali condivide un atteggiamento poco incline al dialogo, a meno che non vengano rispettate delle condizioni avvertite come inderogabili. Recentemente nella questione è intervenuta la Turchia, che in nome della politica di “azzeramento dei problemi con i vicini” lanciata dal primo ministro Erdoğan, ha cercato di porsi come “onesto broker” nelle tante questioni insolute del mondo arabo-islamico.

A sua volta la Turchia, che per ovvi motivi non fa parte della Lega Araba, ha avviato rapporti diplomatici ed economici con Israele fin dal 1949. I due paesi hanno sviluppato una stretta collaborazione, sulla presunta base di condivisione di sentimenti comuni di liberalismo e democrazia. Sia gli Stati Uniti che Israele infatti, sono stati considerati da Ankara proprio sotto la prospettiva di una convergenza ideologica che ha fatto in modo di classificare i primi due in termini di “amici” rispetto ai paesi arabi dell’area che invece sono stati pressoché dei semplici “vicini”. La differenza risiede proprio nei valori sui quali si fonda lo Stato turco (le 6 frecce del Kemalismo: repubblicanesimo, nazionalismo, populismo, statalismo, laicismo e rivoluzionarismo) rifiutati categoricamente in blocco o solo parzialmente accettati dai regimi arabi circostanti. Le relazioni turco-israeliane si incrinarono in occasione della Guerra dei Sei Giorni ma migliorarono sensibilmente in occasione degli Accordi di Oslo. Sulla base di queste premesse, la Turchia mentre intesseva buoni rapporti con Israele, sul finire degli anni ’80 rischiava di scendere in guerra contro la Siria e si scontrava verbalmente con la Repubblica Islamica iraniana, nata nel 1979 da presupposti completamente opposti. Nel 1996 si arrivò ad uno storico accordo di cooperazione con Tel Aviv, basato su tre pilastri: sul piano economico fu stabilita una zona di libero scambio, sul piano militare e della difesa venivano condivise informazioni di intelligence e svolti programmi congiunti di addestramento dei militari. Inoltre l’accordo serviva anche a dare una risposta adeguata all’avvicinamento avvenuto in quegli anni tra Siria e Grecia in funzione anti-turca. Ancora nel 2006 Tzipi Livni, Ministro degli Esteri israeliano, definiva eccellenti i rapporti tra il suo paese e la Turchia, non solo a livello personale di contatti tra i politici ma anche tra le rispettive popolazioni.

La cesura è avvenuta in occasione della cosiddetta Operazione “Piombo Fuso” del 2008-2009, violentemente attaccata dalla Turchia. Qualche giorno dopo la prima incursione aerea su Gaza, il 27 dicembre 2008, Erdoğan e Olmert si incontrarono per discutere lo stato dei dialoghi segreti israelo-siriani, partiti almeno un anno prima sotto la mediazione turca. Ankara tradizionalmente si era astenuta dal prendere una posizione nella questione palestinese, dato che appoggiare una causa di autodeterminazione sarebbe apparso in netta contraddizione con lo strenuo contrasto all’indipendentismo curdo. Ma l’ingresso nel 2002 del partito AK sulla scena politica ha conferito una nuova spinta ai principi sui quali si basa la diplomazia turca e per converso l’assunzione nel 2009 di un seggio al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per un periodo di due ann ha portato la Turchia a condannare duramente l’aggressione israeliana, ad allentare i rapporti e di conseguenza a terminare l’attività di mediazione con la Siria.

Lo stesso Primo Ministro turco aveva alzato i toni nei confronti dell’altro alleato strategico, gli USA, già in occasione della richiesta di impiegare le basi di Incirlik (ad est della penisola anatolica) per l’attacco all’Iraq nel 2003. Il contemporaneo allontanamento turco dagli Stati Uniti e da Israele è collegato e si può spiegare considerando la strategia di Washington, in risposta al disastro iracheno, di favorire la formazione di una enclave autonoma nel Kurdistan iracheno pronta a stabilire accordi di partenariato con Tel Aviv. L’esistenza di uno Stato semi indipendente dei curdi avrebbe aumentato la possibilità di emulazione da parte dei curdi turchi del PKK. In ragione di ciò Ankara ha riallacciato i rapporti con la Siria e, fatto ancor più grave per Israele, con l’Iran.

Le relazioni tra Siria e Israele quindi non hanno conosciuto un sostanziale sviluppo proprio nel momento in cui esisteva un canale di dialogo che avrebbe potuto preludere ad un cambiamento. Dei negoziati sotto la mediazione statunitense si erano già avuti nel 2000 in West Virginia ed erano falliti più che altro per la posizione irriducibile dell’allora primo ministro Ehud Barak, non disposto a ritirare le truppe entro i confini pre-1967. In quell’occasione però il presidente siriano Ḥāfiẓ al-Asad fece molte concessioni e Bill Clinton, presidente alla Casa Bianca, cercò di convincerlo a Ginevra a rendersi disponibile alla concessione più grande: la cessione ad Israele dei territori ad est del Lago di Tiberiade. Il rifiuto del capo di Stato siriano oltre a far saltare i colloqui, sarebbe stata anche l’ultima importante decisione della sua vita, che terminò nel giugno dello stesso 2000.

La nuova fase di dialoghi mediata dalla Turchia cadde in un momento infelice, sia per i motivi che stavano distanziando Ankara dall’asse USA-Israele, sia per motivi interni al governo di Tel Aviv guidato da Olmert. L’opinione pubblica israeliana era già rimasta sufficientemente influenzata dal ritiro dal West Bank e da Gaza nel 2005 e avrebbe mal sopportato una ulteriore “concessione” territoriale. Inoltre fin dai tempi della guerra civile libanese e dell’Operazione “Pace in Galilea” degli anni ’80 era emersa la forza di Hezbollah, manifestatasi in tutta la sua chiarezza nell’estate del 2006, durante la “guerra dei 34 giorni”. Inoltre non solo sul fianco settentrionale l’Israel Defence Force doveva proteggere i confini dai movimenti organizzati di resistenza ma anche entro gli stessi Territori, il ritiro delle truppe aveva causato il rafforzamento di Ḥamās che nel 2006 vinceva contro Fataḥ le elezioni generali in Palestina e che conseguentemente combatteva proprio con lo schieramento di Abū Māzen una guerra civile per mantenere il controllo del territorio.

Dal canto suo la Siria, apostrofata dopo il 9/11 dal presidente Bush come uno dei paesi dell’axis of evil o “asse del male”, assieme alla Corea del Nord e a Cuba, finì per trovarsi in una condizione di isolamento internazionale forzato e per uscirne non poté fare altrimenti che legarsi all’Iran e ad Hezbollah. Il presidente al-Asad figlio ha dichiarato più volte dopo la guerra all’Iraq del 2003 la sua disponibilità a dialogare per il Golan e i Presidenti dei due paesi si sono pure incontrati ai funerali di papa Giovanni Paolo II a Roma nel 2005. In quello stesso anno i soldati siriani lasciarono il Libano e durante un discorso alle Camere il Presidente ribadì la sua disponibilità a riprendere i negoziati, laddove nel 2000 si erano interrotti. L’accostamento di Damasco alla Turchia, ben più recente, ha condotto fino ad ora alla stipula di accordi di cooperazione, nell’ottobre del 2009 ad un accordo di libero passaggio tra i confini dei due paesi ed alla formazione di un Alto Consiglio di Cooperazione Strategica, organismo simile a quello già esistente tra Turchia e Iraq.

L’Iran è probabilmente il più grande “nemico di Israele”. Eppure guardando alla storia dei due paesi, non è un mistero che durante il regno degli ultimi sovrani Pahlavi, Tehran e Tel Aviv abbiano avuto molti rapporti economici e politici. Israele guardava all’Iran come ad un alleato naturale, dato che non è un paese arabo. Ben Gurion, uno dei padri fondatori dello Stato ebraico, elaborò una grande strategia, nota con il nome di “alleanza dei paesi periferici” secondo la quale Israele doveva ricercare alleanze militari fra i paesi non arabi nelle periferie del Vicino e Medio Oriente, ossia in Turchia, Iran e India. Durante la guerra del 1967, Tehran fornì il petrolio necessario per continuare le ostilità, considerato il Grande Gioco anti-arabo iraniano e servendosi della pipeline Eilat-Ashkelon, nota anche come linea “Trans-Israeliana”, costruita in quegli anni per veicolare il petrolio iraniano verso l’Europa.

L’atteggiamento mutò con l’arrivo dell’ayatollah Ḫumaynī e il successo della Rivoluzione Islamica. Israele adesso era divenuto il “piccolo Satana” accanto al “Grande Satana” costituito dagli USA. La situazione è rimasta praticamente immutata da allora, considerando che l’avvento dell’ayatollah Ḫāmene’i non ha condotto a sostanziali miglioramenti. Neppure fra il 2000 ed il 2005, durante la presidenza del riformista Ḫātamī, la considerazione di Israele riuscì a migliorare e si continuava a ritenerlo uno “Stato illegale”.

Dal 2005 l’Iran è guidato da Aḥmadī-Nağād, leader dello schieramento Ābādgarān, ideologicamente conservatore, islamico (nel senso di portatore di una visione integralista) e populista. Costui ha lanciato diversi appelli contro lo Stato ebraico e contro la politica occidentale nell’area, specie in opposizione alla questione del programma nucleare. Tehran sostiene di voler conseguire la tecnologia atomica a scopi civili, quindi in sostanza per la produzione di energia, fatto di per sé strano considerando le enormi riserve di gas e petrolio che possiede, ma più logico se si tiene conto che esse sono attualmente destinate in larghissima parte al consumo interno. È ben probabile che i continui appelli alla distruzione di Israele servano piuttosto al regime per creare un capro espiatorio al di fuori del paese, per nascondere alla comunità internazionale i problemi economici e per distogliere la stessa opinione pubblica nazionale, contrastando così la dissidenza interna, molto attiva specie nell’ultimo periodo.

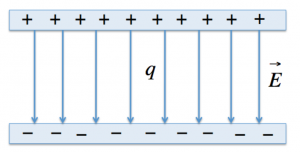

D’altro canto Israele al momento è l’unico paese dotato di un arsenale atomico nell’area e dunque è molto geloso della propria superiorità strategica. In realtà Tel Aviv non è riconosciuto fra i paesi dotati di armi atomiche, secondo i parametri del Trattato NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) e sull’argomento ha mantenuto sempre una certa ambiguità strategica. Il braccio di ferro tra i due Stati è arrivato ai ferri corti di recente, in seguito alla dichiarazione iraniana del raggiunto livello di 20% di arricchimento dell’uranio. Questo dato rientra nella strategia mediatico-propagandistica del paese persiano, atta a creare pressione internazionale. Infatti il livello raggiunto non è ancora sufficiente a costruire armi di distruzione di massa, né tanto meno è indice di un prossimo traguardo. Tuttavia ha sortito l’effetto che il regime iraniano sperava, ossia quello di un passo falso da parte dei nemici occidentali e soprattutto da parte israeliana. Tel Aviv spinge per l’aggressione militare, mentre gli USA hanno già messo in cantiere l’idea di colpire Tehran con “sanzioni paralizzanti”. In entrambi i casi, dal punto di vista delle masse popolari, l’Iran finisce per apparire come la vittima dell’imperialismo occidentale, e quindi dalla parte del giusto.

Il pericolo maggiormente avvertito da Israele non è tanto che l’Iran si doti di armi atomiche, che comunque date le distanze necessiterebbe di opportune tecnologie balistiche. Probabilmente Tel Aviv avverte una minaccia insostenibile circa il problema della “proliferazione nucleare” nel Vicino Oriente. In altre parole ciò che più si teme è che queste armi CBRN (chimiche, batteriologiche, radiologiche e nucleari), eventualmente una volta realizzate, possano finire nelle mani dei gruppi di “resistenza islamica”, primi fra tutti gli Hezbollah libanesi, accusati di aver assunto il ruolo di Iranian Western Command.

Israele ed il Libano non hanno mai avuto rapporti politici ed economici normali anche se Beirut è stato il primo paese a firmare un accordo di pace nel 1949 dopo la Nakba, ossia la disfatta araba subita all’indomani della nascita dello Stato ebraico. Benché il paese dei cedri non abbia partecipato alle guerre del 1967 e del 1973, ha dovuto subire un’invasione israeliana finalizzata a colpire la resistenza palestinese. Fu in quell’occasione che la milizia del Partito di Dio ottenne i primi successi, ripetuti nel 1996 durante l’Operazione “Grappoli d’Ira” e nel 1978 durante l’Operazione “Litani”. Parallelamente, il clima degli Accordi di Oslo, se spianava la strada al trattato di pace con la Giordania, non riusciva a sortire lo stesso effetto nei confronti del Libano che restava dominato dalle forze della resistenza. Un’altra vittoria significativa fu conseguita dal movimento nel 2000, allorquando l’ONU impose il ritiro israeliano al di sotto della “linea blu”, tracciata come confine tra Libano e Israele. Irrisolta rimase la questione delle fattorie di Šaba’a, ossia una porzione di territorio contesa tra i due paesi. Israele ne rivendica l’autorità sulla base dell’occupazione del Golan. Gli oppositori fanno leva sul fatto che le Alture sono state occupate forzatamente e quindi la sovranità israeliana è illegale, di conseguenza lo è anche quella sulle fattorie. In forza di questo sillogismo si spiega anche l’asse tra la Siria ed il movimento di Hezbollah, che trova un punto a suo favore anche nella comune fede musulmana ši’īta.

In occasione della festività musulmana del mawlīd al-Nābī che quest’anno si è celebrata a febbraio, il Presidente siriano, quello iraniano ed il capo di Hezbollah Naṣr Allāh si sono incontrati a Damasco dove hanno rinsaldato la loro alleanza. Appena qualche giorno prima, il segretario di Stato Clinton, aveva chiesto alla Siria di prendere le distanze dalla condotta iraniana e di cessare il rifornimento di armi al Partito di Dio. In tutta risposta i due Capi di Stato hanno preso la decisione di eliminare ogni restrizione per quanto riguarda l’entrata e l’uscita dai rispettivi paesi.

Per quanto riguarda gli armamenti di cui Hezbollah dispone, lungi dall’essere stati sospesi i rifornimenti, prima dello scontro con Israele dell’estate del 2006 da parte siriana erano giunti consistenti aiuti che sono stati in parte impiegati. Si ritiene che damasco abbia fornito stazioni mobili di lanciarazzi, come il BM-27 Uragan di inconfondibile manifattura sovietica (e non è mai stato un segreto che Damasco abbia avuto una relazione particolare con l’URSS durante tutta la guerra fredda) i missili B302, da 302 millimetri, di manifattura siro-cinese e ancora i razzi Grad-type Katyusha da 122 millimetri, anch’essi made-in-Moscow e con una gittata variabile da 30 a 50 kilometri.

Da parte iraniana, il Partito di Dio è stato armato con missili Fağr 3, calibro 240 e con un range massimo di 45 kilometri e con i ben più poderosi Zelzal 1, 2 e 3. Ascritti tra l’artiglieria pesante, questi esplosivi dal provocante nome di “terremoto” hanno un calibro di 610 millimetri ed una gittata di 210 kilometri e benché siano stati classificati come SRBM (short-range balistic missile) hanno la capacità teorica di veicolare una testata nucleare. Esistono infine anche equipaggiamenti shore-to-ship ossia i missili Nur C802, esplosi il 14 luglio ai danni della marina israeliana.

Quanto all’Iran non possiede ancora tecnologie nucleari da guerra, ma possiede verosimilmente i vettori necessari per trasportare una testata da Tehran a Tel Aviv (circa 1598 kilometri) cioè un missile balistico medium-range, capace di coprire una distanza compresa tra i 1.000 e 3.000 km. I Sağil 1 e 2 (noti anche come Ġadr-110 e Ašūra) sono missili balistici strategici in grado di coprire una distanza di almeno 1930 kilometri. Classificati come MRBM, sono stati sperimentati con successo nel novembre del 2008. In precedenza l’Iran aveva sviluppato anche altri missili a medio raggio, gli Šahāb (categorie da 1 a 6) che però non sono stati mai esplosi e probabilmente mai realizzati su grande scala.

Per concludere, è necessaria una disamina degli armamenti di cui dispone Israele. L’esercito consta di divisioni di fanteria, aviazione e marina. La fanteria è dotata di fucili M16, M4 (e la variante M4A1) e armi d’assalto CAR-15, tutti di manifattura statunitense e prodotti dalla Colt. Benché Tel Aviv importi i suoi equipaggiamenti soprattutto dagli USA, esiste un’industria di stato di armi, di nome Israel Militar Industries. Questo marchio è diventato famoso per l’invenzione delle pistole-mitragliatrici Uzi, esportate in tutto il mondo e riprodotte. Si ritiene che entro breve l’esercito verrà dotato essenzialmente di armi di produzione locale, come i fucili automatici Tavor e MicroTavor da 5 millimetri, gli ACE e i Galil che sono classificati come armi d’assalto. La stessa industria produce anche le mitragliatrici leggere non da postazione Negev che sostituiranno le MAG prodotte dalla Fabrique Nationale belga. Quanto invece alle armi pesanti, l’esercito è dotato di Browning M2 e lancia granate Mk19, prodotti negli Stati Uniti. Infine per colpire veicoli corazzati, sono impiegati RPG7 e M72 LAW, quest’ultimo un anti-carro leggero di manifattura americana mentre il B300 è prodotto dall’IMI. In diverse campagne sono stati impiegati anche missili TOW e Spike teleguidati, più precisi dei comuni missili anti-carro.

Entro la fanteria sono compresi anche i reparti corazzati e l’artiglieria: quanto ai primi Israele produce i carri armati Merkava III e IV, quanto ai secondi l’industria Soltam realizza gli howitzer M-71. Gli USA forniscono anche gli howitzer M109 e il lancia razzi M270. Quanto ai missili, Israele produce gli short-range Lance, i Jericho 1 e 2 dispiegati nel Golan e i missili da crociera Popeye Turbo.

Tralasciando la marina, l’Israel Air Force consta di circa 750 velivoli posizionati in nove basi dislocate in tutto il territorio. I mezzi spaziano dai caccia F15 ed F16 ad aerei da trasporto e da rifornimento, fino agli elicotteri e ai velivoli senza pilota Hermes ed Heron.

Gli “Amici di Israele”

Le recenti controversie avvenute tra Israele, il Regno Unito e gli Stati Uniti sono indice non tanto di un mutato “atteggiamento” internazionale di Israele, quanto di una differente reazione dei partner storici in merito a questioni ormai antiche. Tale reazione per altro non è affatto nuova, ma ha avuto dei precedenti in particolari condizioni e situazioni del secolo trascorso.

La reazione britannica all’affare di Dubai ad esempio è la riprova che gli equilibri mediorientali sono in perenne cambiamento e che anche le alleanze più datate possono subire repentine mutazioni o incrinarsi del tutto, benché non sia questo il caso. Dal resto Londra e Tel Aviv hanno conosciuto numerosi diverbi che hanno condotto ad un raffreddamento dei loro rapporti diplomatici e ad una conseguente necessità di riavvicinamento. Per tradizione il Regno Unito ha mantenuto un atteggiamento di supporto nei confronti dello Stato ebraico, fin dalle sue origini. Anzi fu proprio la Gran Bretagna che incoraggiò la creazione di una “National Home” ebraica in terra palestinese, con la famosa Dichiarazione Balfour del 1917. L’interesse nei confronti del Vicino e Medio Oriente si spiegava per la corona alla luce dei possedimenti imperiali, ovverosia per proteggere l’India, fiore all’occhiello del Raj britannico. La Penisola degli Arabi, l’area del “Bilād al-Šām” (letteralmente le terre di Šām ossia di Damasco, corrispondenti grossomodo agli attuali Libano, Siria e Palestina), il Crescente fertile, finanche l’Asia centrale erano territori di vitale importanza per proteggere le rotte che partivano dall’India e raggiungevano il Golfo o il Canale di Suez. E proprio in quest’ottica si può spiegare il doppiogiochismo attuato nei confronti degli Arabi e dello Šarīf della Mecca, Ḥusayn. A distanza di un anno fu ottenuta l’alleanza di quest’ultimo nella imminente Grande Guerra e d’altro canto l’accordo Sykes-Picot, spartiva equamente quegli stessi territori in cui secondo gli accordi sarebbe sorto uno Stato arabo unitario tra la Francia e l’Inghilterra.

A inizio Novecento, gli Inglesi avevano stretto numerosi accordi bilaterali con gli Stati della Penisola (specialmente con la neonata Arabia Saudita) che durarono fino al 1971, anno in cui la presenza britannica rimase considerevole solo in Oman, per via dello stretto di Hormuz. Inoltre, quando in virtù del processo di decolonizzazione in atto dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’India acquisì la propria indipendenza, la Gran Bretagna rimase legata alla fluttuazione del petrolio di quest’area anche se le risorse disponibili a largo del Mare del Nord le conferivano una condizione privilegiata rispetto alle altre potenze europee.

Nonostante l’affrancamento delle colonie, Londra seppe mantenere saldi legami con alcuni di quei territori che divennero partner economici privilegiati. Il commercio, in entrambi i sensi dell’importazione e dell’esportazione, motivavano la presenza inglese nell’Asia araba e ancor di più in Africa. Durante la Crisi di Suez del 1956, infatti, reparti anglo-francesi in collaborazione con le forze israeliane occuparono temporaneamente il Canale, dato che l’esplosione della questione israelo-palestinese fin dal 1948 stava diffondendo sentimenti anti-occidentali e stava producendo l’effetto della “nazionalizzazione”. Se le istituzioni egiziane (al tempo condotte dal Presidente Nasser) avessero mantenuto il compito di controllare i traffici attraverso il Mar Rosso, il transito delle navi sarebbe stato sottoposto a pesanti dazi doganali ed il commercio europeo non sarebbe più stato conveniente. Una dinamica assai simile fu quella che occorse in Persia nel 1950 con la nazionalizzazione della compagnia petrolifera Anglo-Iranian Oil Company decisa dal Primo Ministro Muṣaddiq. In tutta risposta il governo inglese congelò gli investimenti di Tehran nelle banche del Regno Unito e spedì parte della propria flotta a largo delle coste dell’Oman.

La parentesi in questione, assieme a quella di Suez, palesava la necessità di un baluardo amico in quello scacchiere, che inevitabilmente non poteva che essere Israele. Il rapporto tra i due paesi ad ogni modo non fu mai così florido come si propagandava, considerando la politica pro-araba del Partito Laburista inglese e la presenza di elementi anti-britannici nel Likud, fin dai tempi del fondatore Begin nel 1973. Un certo atteggiamento bifronte si notava anche in merito alla stessa disputa tra Israeliani e Palestinesi. In occasione dei funerali di Nasser, il Foreign Secretary Sir Alec Douglas-Home dichiarò che il Regno Unito si trovava schierato dalla parte di Israele però difendeva anche le legittime aspirazioni palestinesi. Nel 1976 la questione si trasformò nella maniera seguente: nell’ottobre di quell’anno poco prima dell’emanazione di una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU (la numero 31/15) il Ministro Anthony Crosland invitava gli Stati arabi a riconoscere Israele e riaffermava la necessità di una “terra per i palestinesi” badando bene a non promettere uno Stato ma solo una porzione di territorio entro quello israeliano in cui i palestinesi avrebbero potuto condurre i loro affari. Qualche anno più tardi, nel 1982 ovvero in piena età thatcheriana, i due Lords, Carrington e Pym, che ricoprirono la carica di Foreign Secretary, continuarono questa opera di adulazione dello Stato ebraico affermando che lo Stato palestinese era un’opzione, una delle molteplici vie per la soluzione della contesa ma non un vera necessità. Ad ogni modo v’era la sensazione che i Britannici fossero disposti anche a fare delle concessioni ai Palestinesi, dato che sostenevano l’applicazione della risoluzione 242 ed il ritiro di Tel Aviv dai territori. In più a ciò si sommavano le critiche al governo Begin per la politica di colonizzazione di certe aree, come Gerusalemme Est o il Golan, entro le quali veniva dato il via libera alla costruzione degli insediamenti.

È probabile che un certo allentamento nei rapporti con Israele sia stato deciso a Londra in seguito alla morte di Nasser. Il nuovo Presidente, al-Sādāt, operò un vero spostamento dell’Egitto nell’area dei paesi dotati di un sistema di libero-mercato e dunque percepiti come filo-occidentali. Una situazione come quella della Crisi di Suez era ormai impensabile, considerando che la “Sfinge” del canale era ormai un fedele alleato. Dunque non solo il momento sembrava opportuno per adottare un atteggiamento più incline verso gli Arabi, ma l’alleanza con Israele non sembrò apparire più di vitale importanza. Inoltre il processo di pace di Camp David, la pace separata ed il riconoscimento egiziano di Israele erano tutti elementi che sembravano preludere ad importanti sviluppi nella questione. Almeno fino all’eliminazione fisica del Presidente egiziano “traditore” da parte di frange islamiste affiliate al movimento Takfīr wa’l-Hiğra.

Contemporaneamente all’uscita di scena dell’Egitto dalla leadership nella questione arabo-israeliana ed all’ascesa del processo di “palestinizzazione” (ovvero alla crescente importanza come interlocutore politico dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina) il Regno Unito riprese a lanciare appelli ai vicini per il riconoscimento di Israele come condizione necessaria per il progresso dei negoziati. Con la dimissione di Lord Carrington, la politica estera divenne appannaggio della Signora Thatcher ed assunse quindi tinte più marcatamente filo-israeliane, dato che l’OLP veniva adesso identificato tout court con un manipolo di terroristi. In altri termini i rapporti anglo-israeliani sono stati costantemente dominati da un’altalena che però non ha mai impedito seriamente una rottura tra i due paesi. A parte la parentesi del governo di John Major, successore della Thatcher, gli anni ’90 sono stati dominati dalla figura del laburista Tony Blair. Nei suoi 10 anni a capo del numero 10 di Downing Street, Blair è stato definito “il miglior amico di Israele” da Olmert e “figura molto apprezzata nel nostro paese” da Tzipi Livni. Viceversa assieme all’ex Presidente Bush jr. è una delle personalità più odiate tra i palestinesi ed in generale nel mondo arabo. Il Primo Ministro britannico, da qualche anno nominato Inviato Speciale del Quartetto (fatto questo molto apprezzato da Tel Aviv), ha assunto dei toni apparentemente filo-palestinesi ma in realtà filo-israeliani. Sulla falsa riga di Jimmy Carter che aveva descritto la causa israelo-palestinese come un fatto di apartheid, anche Blair ha dato la sua versione: la crisi non deriva, come pensa soprattutto la critica di sinistra, dall’occupazione israeliana ma dal “fallimento” palestinese e dalla necessità di una riforma istituzionale. Inoltre, stante i toni protesi verso gli Arabi, il politico laburista ha costantemente consultato la lobby israeliana Labour Friends of Israel, durante i suoi due mandati. Non è un mistero poi che uno dei più stretti collaboratori del governo inglese (e finanziatore del partito laburista) fosse in quegli anni Michael Levy, membro della Jewish Agency e a capo di numerose charities israeliane basate in Inghilterra (dove del resto esiste una grossa comunità di “British Jews”). Blair lo nominò inviato per il Medio-Oriente e Levy spinse per creare una linea politica saldamente filo-israeliana. Successivamente quando venne meno la figura del primo, anche il secondo fu adombrato e oltretutto venne anche arrestato per ben due volte con l’accusa di finanziare in modo illecito il partito. Tuttavia la tendenza decisamente filo-israeliana si palesò in occasione della guerra libanese dei 34 giorni dell’estate del 2006, tra Hezbollah e Tel Aviv. Durante quei giorni, Blair commiserò le vittime di entrambe le fazioni, ma si unì alla linea perseguita dagli USA, dalla Germania e dall’Olanda non chiedendo un immediato cessate-il-fuoco.

Nel governo condotto da Gordon Brown, il ruolo di consigliere politico è stato assegnato a Simon McDonald, ex-ambasciatore a Tel Aviv anch’egli apostrofato come “migliore amico di Israele”, rispetto al Ministro David Miliband, nominato nel 2007 al dicastero degli Esteri e protagonista dell’incidente di Dubai sopra menzionato. Lo stesso Brown ha visitato Israele e la Knesset nel 2008, conquistandosi il posto di primo capo del governo inglese ad aver tenuto un discorso dentro al Parlamento israeliano. Nel novembre del 2009 è anche avvenuto uno scambio di visite: Miliband si è recato a Tel Aviv dopo la conclusione dell’Operazione Piombo Fuso, e poco dopo Shimon Peres, Presidente in carica della Repubblica, ha tenuto un discorso dinnanzi ai parlamentari britannici, ricevendo dalla Regina il titolo di Cavalierato.

Sul piano economico i due paesi vantano un commercio del valore di circa 2 miliardi di sterline e le fonti governative si aspettano che possa salire a 3 miliardi entro il 2012. Israele è il 23° mercato più importante al mondo dei prodotti inglesi e 250 compagnie israeliane operano in suolo britannico. Inoltre considerando che Londra è la sede della borsa europea di fatto più importante, il Regno Unito fa da ponte tra il resto dell’Europa e le aziende israeliane. I due Stati inoltre hanno stretto rapporti in materia culturale, data la quantità di “olim” o immigranti ebrei e sono in vigore trattati di cooperazione nel campo scientifico, specie nel settore della ricerca sulle cellule staminali.

Tra i più antichi partner di Tel Aviv si devono annoverare gli Stati Uniti d’America. Questi sono passati dal 1948 ad oggi da un atteggiamento di supporto al riconoscimento della creazione di Israele ad una relazione basata su una partnership strategica. A distanza di poche ore l’una dall’altra Washington e Mosca per primi riconobbero la sovranità israeliana ma nessuno di loro aveva pensato ad un rapporto privilegiato né tanto meno che l’atto di proclamazione di un nuovo organismo in quell’area avrebbe dato vita ad una questione che dura da 60 anni. Benché si ritenga che il primo appoggio al progetto sionista venne dato dalla monarchia inglese e dalla già citata Dichiarazione Balfour, nel 1922 il Congresso americano approvò una risoluzione per supportare la creazione di una homeland ebraica in Palestina e in quello stesso giorno il mandato britannico a Gerusalemme fu approvato dalla Società delle Nazioni. Nell’immediato secondo dopoguerra invece le amministrazioni Roosevelt e Truman temevano un accostamento russo-arabo e quindi iniziarono a dialogare più costantemente con Israele. Nel 1947 l’ONU passò la risoluzione 181 per la divisione del territorio in due Stati distinti: questa possibilità fu caldeggiata dai sionisti ma rifiutata dagli arabi. L’anno seguente Israele dichiarò unilateralmente la propria esistenza e sovranità sul quel suolo già abitato dai palestinesi. Gli Stati Uniti non accordarono allo Stato ebraico piena disponibilità fin da subito giacché si temeva che alienarsi le simpatie arabe avrebbe comportato una diminuzione del petrolio disponibile o un prezzo più alto. Lo scoppio della Prima Guerra Arabo-Israeliana nel 1948 conobbe la mediazione americana che condusse ad un armistizio nel 1949. L’anno successivo ancora, nel 1950, USA Francia e Inghilterra firmavano una dichiarazione tripartita con la quale si impegnavano a difendere le linee armistiziali dentro e fuori dall’ONU. Ciononostante Washington cercava di mantenersi equidistante e di non coinvolgersi totalmente nello scacchiere mediorientale. Ciò che importava era soprattutto perorare la causa dell’indipendenza araba (per indebolire Francia e Inghilterra), sviluppare i paesi arabi petroliferi (per metterli nelle condizioni di poter pompare più risorse), evitare che la Russia sovietica si incuneasse in Turchia, Grecia e Iran (per evitare lo sbocco ai mari caldi tanto agognato fin dai tempi degli Zar) ed infine mantenere un atteggiamento neutrale nel conflitto arabo-israeliano (per evitare di compromettersi con una o l’altra parte).

Durante gli anni ‘50 e ’60 l’amministrazione Eisenhower cercò di mettere a punto gli obiettivi summenzionati e, durante la Crisi di Suez, gli USA boicottarono l’atteggiamento anglo-franco-israeliano e presero le difese dell’Egitto che ricambiò poco dopo chiedendo di stabilire relazioni con gli Stati Uniti. Iniziò così un coinvolgimento maggiore nel Vicino-Oriente ma solo sul piano economico, con lo scambio di prodotti e la vendita di armi a Egitto, Giordania e Israele.

La breve parentesi del Presidente Kennedy non condusse a sostanziali cambiamenti di rotta. Piuttosto durante l’amministrazione di Lyndon Johnson la politica estera statunitense subisce quello spostamento palesemente filo-israeliano, specie durante e dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967. In questa occasione però si verificarono anche presunti incidenti, come l’affondamento di navi americane a largo delle coste egiziane da parte degli aerei israeliani, fatto che Tel Aviv giustificò come un semplice errore. Inoltre Washington in quegli anni si muoveva su più fronti, perché se da una parte riforniva i reparti militari con la stella di David, al tempo stesso anche gli eserciti libanesi o sauditi (più tardi anche i “Freedom Fighters” afghani) erano foraggiati di tutto punto, in funzione anti-sovietica.

Sotto la presidenza di Nixon non avvennero particolari ed importanti episodi, tranne la proposta del Segretario di Stato Rogers di un “Rogers Plan” per garantire il cessate-il-fuoco nella zona, obbligare Israele al ritiro dai Territori e ribadire la sovranità di ciascun paese entro i propri confini. Il piano mancò di essere accettato da Tel Aviv, mentre fu caldeggiato dal Cairo che nella guerra del ’67 aveva perduto il Sinai. Questi eventi condussero alla Guerra del Kippur nel 1973, alla quale al-Sādāt aveva sperato prendessero parte anche gli USA in forza del suo cambiamento di rotta, noto come Infitāḥ, ossia l’apertura verso il libero-mercato e l’Occidente (fatto che aveva condotto anche all’espulsione dall’Egitto dei consiglieri sovietici). Israele dal canto suo, guidato adesso da Golda Meier, decise di non rispondere preventivamente all’attacco congiunto siro-egiziano, benché esistessero fonti di intelligence che avevano previsto le mosse nemiche. Le ragioni di questo atteggiamento risedettero probabilmente nel timore di Tel Aviv di alienarsi il supporto americano (dal quale dipendevano i rifornimenti in armi) se dopo quella dei sei giorni l’Israel Defence Force avesse lanciato preventivamente un nuovo attacco. Questa offensiva vide l’invio di armi sovietiche alla Siria e di quelle americane a Israele che infatti, dopo una rotta iniziale, riuscì a difendersi. Kissinger alla fine delle ostilità convinse il governo israeliano a rinunciare alle conquiste fatte precedentemente, cosa che spianò la strada alla pace separata con l’Egitto ma suscitò anche la reazione dei membri dell’OPEC e l’embargo sul petrolio durato fino al 1974.

Ancora una volta la politica estera americana nei confronti della questione arabo-israeliana subì un mutamento durante gli anni del Presidente Carter, palesemente filo-arabo e dalla parte dei diritti dei palestinesi. Fatto questo che si riverberò nei rapporti con Tel Aviv e che fu di non poco ostacolo nel Processo di Camp David da lui iniziato. Tuttavia tale situazione fu di breve durata, considerando che dopo il primo mandato Carter fu sostituito dal repubblicano Reagan dal 1981 al 1989. Subito si ebbe un accordo di cooperazione strategica tra gli USA e Israele, firmato da Ariel Sharon all’epoca Ministro della Difesa. Tra il 1982 ed il 1984 si susseguirono poi diversi eventi di particolare rilevanza che però non riuscirono ad attenuare il favore reaganiano per lo Stato ebraico: nel 1983 fu costituito un Military Group che l’anno seguente diede il via ad esercitazioni congiunte e scambio di intelligence, nonostante nel 1982 fosse stato rifiutato da Tel Aviv un piano di pace formulato dal Presidente. Nel 1985 venne poi creato il “U.S.-Israel Joint Economic Development Group” ossia un forum biennale e bilaterale entro il quale sono discussi temi di riforma economica e finanziaria. Durante il secondo mandato repubblicano, nel 1989, addirittura Israele fu elevato al rango di “Major non-Nato Ally”, formula significativa perché inseriva ormai a pieno titolo il paese nel sistema di sicurezza globale americano. L’età reaganiana si concluse con un canale di dialogo con l’OLP, fatto che indispettì Israele ma non riuscì ad evitare che il Presidente uscente fosse ricordato come il più filo-israeliano di tutti i tempi.

La nuova epoca post-bipolare, inaugurata da George Herbert Bush, iniziò con una dura svolta. Il Presidente parlando alla maggiore lobby israeliana negli USA, la American-Israel Public Affairs Commitee, invitò il governo di Tel Aviv ad abbandonare le sue mire espansionistiche e sottolineò che Gerusalemme Est non faceva parte dello Stato ebraico ma era uno dei territori occupati. Tuttavia di lì a poco con l’aggressione irachena al Kuwait e la Guerra del Golfo, si presentò l’occasione per un appeacement tra i due alleati. L’esercito iracheno esplose molti missili Scud verso Israele che fu invitato a non rispondere alla minaccia. La ratio di questo comportamento si spiega considerando che qualora Tel Aviv avesse reagito, probabilmente Ṣaddām Ḥusayn avrebbe chiesto alla Siria e all’Egitto di ingaggiare un conflitto diretto, fatto che venne scongiurato proprio dall’inazione israeliana. Alla conclusione delle ostilità, Bush caldeggiò la ripresa dei dialoghi israelo-palestinesi, tramite la Conferenza di Madrid del 1991 in cui fu elaborato il principio di “Territori in cambio di Pace”. Si dovette però aspettare l’anno successivo ed il cambio della guardia in seno al governo di Tel Aviv perché accorgimenti concreti venissero presi. Il Primo Ministro Shamir, del partito Likud, non accettò mai il congelamento della costruzione di insediamenti nei Territori. Invece quando la maggioranza fu ottenuta dal Partito Laburista di Yitzhak Rabin, il blocco della colonizzazione trovò il favore americano.

L’avvento di Bill Clinton, del Partito Democratico, produsse un’ulteriore svolta, in virtù dei principi di Democratic Enlargement and Diplomatic Engagement propri della nuova amministrazione. Israele e l’OLP iniziarono a dialogare, arrivando a stipulare la Dichiarazione di Principi nel settembre del 1993 annessa agli Accordi di Oslo. Nel 1994 Clinton mediò anche l’accordo di pace tra Israele e la Giordania e nel 1995 fu la volta di un Accordo Interinale tra Israele e i Palestinesi. Quello stesso anno Rabin fu ucciso per mano di un fondamentalista ebraico e in tutta risposta Clinton offrì 100 milioni di dollari in aiuti per strumenti anti-terrorismo, oltre a rifornimenti in armi. Nuovamente il cambio della guardia con il Likud di Netanyahu alla coalizione di maggioranza procurò un nuovo stimolo nella costruzione di insediamenti. Ciononostante il Presidente USA ospitò a Wye River nel Maryland un’altra conferenza di pace nel 1998, conclusasi con la firma di un accordo, presto denunciato dagli Israeliani ed accantonato. Nel 1999 le elezioni israeliane portarono alla vittoria il laburista Ehud Barak. Costui intrattenne un vero rapporto di amicizia con Bill Clinton che a sua volta organizzò diversi appuntamenti con il leader di Fatḥ, ‘Arafāt.

Durante i primi 8 anni del XXI secolo l’ascesa alla presidenza statunitense di George W. Bush riallineò la tradizionale alleanza tra gli Stati Uniti e Israele, ora diretto da Ariel Sharon fuoriuscito dal Likud e confluito nel partito centrista Kadima. Le tensioni si verificarono comunque, specie nei primi mesi dopo il lancio della “Guerra Globale al Terrorismo”, dopo l’undici settembre e in occasione della campagna “Omicidi Mirati” messa a segno da Tel Aviv. Si trattava di azioni per lo più condotte dai servizi segreti, aventi come scopo l’eliminazione dei presunti capi della resistenza palestinese e che gli USA denunciarono come disturbo alla propria strategia di lotta al terrorismo. Nel 2003 poi, durante la Itifāḍa al-Aqsā, Israele dovette fronteggiare una condizione economica in peggioramento che incise non poco nella decisione di ritirare le truppe dal West Bank. Gli Stati Uniti fornirono assistenza per 9 miliardi di dollari, come prestito a tassi di interesse agevolati. Anche questa misura, se da un lato è indice del forte legame tra i due Stati, dall’altro può venire letto come un invito dell’amministrazione Bush a congelare gli insediamenti, rispettare il piano di ritiro completo (che tra il 2005 ed il 2006 fu compiuto anche da Gaza) e, cosa ben più importante, a rassegnarsi all’idea di un futuro scenario di due Stati, uno palestinese e l’altro israeliano, completamente sovrani, indipendenti e autonomi. La diatriba era ed è comunque accesa a tutt’oggi per la questione di Gerusalemme che ambedue i popoli vorrebbero assurgere a loro capitale. Inoltre proprio nel settore est della Città Santa sono talvolta implementati i piani di edificazione di quartieri ebraici, in forza del processo di colonizzazione.

Nel 2006, in occasione della Guerra contro l’Hezbollah libanese, il Presidente Bush non si allineò ai tanti capi di Stato europei che chiedevano, sotto l’ègida dell’ONU, un ritiro incondizionato. Al contrario furono inviati a Tel Aviv circa 20 milioni di dollari in carburante per aerei da guerra. Si stima che dal 1987 Washington ha destinato annualmente 1,8 miliardi di dollari a Israele sotto forma di “Foreign Military Sales” e “Foreign Military Financing”. Con una tale liquidità di moneta è stato possibile raccogliere un arsenale che secondo il Jane’s Information Group, consterebbe di 25 caccia F15 e 60 F16, ben 102 F16 Fighting Falcon (dal 2003 al 2007) 36 elicotteri Apache, 42 lancia-razzi mobili M270 ed infine un gran numero di missili di varia natura: 200 Stinger terra-aria (nel solo biennio 1993-1994), 200 MiM-72 Chapparal (missili terra-aria montati su una stazione mobile) e 200 AIM9S Sidewinder (missili aria-aria da trasporto aereo), solo per citare quelli ordinati e consegnati in numero superiore a 100 unità.

L’11 marzo scorso, il vice Presidente americano Joseph Biden è partito alla volta di Israele nel tentativo di rilanciare i dialoghi di pace. La visita è caduta contemporaneamente alla decisione del governo di Tel Aviv di costruire 16 nuove unità abitative a Gerusalemme Est. L’attuale esecutivo israeliano è formato da una grossa coalizione comprendente il Likud di Netanyahu, il partito ultra-ortodosso Shas di Eli Yishai, i partiti di destra rappresentati dal Ministro degli Esteri Lieberman ed alcuni laburisti, questi ultimi solitamente più inclini al processo di pace. Come si sarà notato dalla descrizione dell’evoluzione del rapporto tra USA e lo Stato ebraico, la decisione di intraprendere la costruzione di nuovi insediamenti in alcuni settori strategici è stata sempre perorata dalle forze politiche conservatrici, che hanno incrinato i rapporti con Washington. Anche quest’ultimo caso non è stato da meno ed è probabile che la decisione di avviare i lavori sia stata annunciata nel primo giorno di visita di Biden proprio per soddisfare l’elettorato che supporta lo Shas. Tale movimento, pur essendo uno schieramento minoritario, vanta ben 11 seggi su 120, conquistati alle elezioni parlamentari del 2009, contro i 13 dell’ala laburista. La quasi totalità delle poltrone è comunque nelle mani di Kadima, Likud e Yisrael Beytenu, partito di estrema destra dal roboante nome di “Israele è casa nostra”.

A seguito di questa situazione, il processo di pace si è bloccato nuovamente, considerando le posizioni oltranziste di Tel Aviv. I negoziatori palestinesi (esclusi i membri di Ḥamās) hanno manifestato in diverse occasioni un atteggiamento accondiscendente. Costoro non necessariamente richiedono che venga ripristinato lo status-quo precedente al 1967, ma se qualche concessione a Israele viene accordata allora è necessario che questo a sua volta conceda delle dovute compensazioni. Lanciare un nuovo progetto di colonizzazione di Gerusalemme Est implica necessariamente il fallimento diplomatico e non può essere giustificato alla luce dei timori israeliani dovuti al programma nucleare iraniano o alla presenza di entità ostili. A questo si aggiungono le richieste del Primo ministro Netanyahu che sono sostanzialmente due: il riconoscimento da parte palestinese di Israele quale “Stato ebraico” (con conseguenze ignote ma ipotizzabili) ed il diritto di dispiegare le truppe sul fianco orientale del confine con il futuro Stato palestinese (ossia in territorio palestinese) per evitare lo smercio di armi. Ovviamente entrambe le richieste non hanno accolto il favore dell’Autorità Nazionale Palestinese, tanto meno in un clima di riavvio dell’insediamento ebraico nella Città Santa e considerando che la visita di Biden doveva servire anche a riaffermare il rapporto speciale tra gli USA e Tel Aviv. Sul finire del marzo scorso, Netanyahu è stato invitato a dialogare a Washington, direttamente con Obama e Hilary Clinton. Per riparare all’atteggiamento avuto in occasione della visita del vice Presidente, sono state richieste al partner delle concessioni maggiori, tra le quali il rilascio di prigionieri israeliani, la rimozione di blocchi stradali ed il passaggio di aree “C” del West Bank sotto l’autorità dell’ANP. Circa la questione degli insediamenti a Gerusalemme Est il Primo ministro israeliano non ha voluto abbassare i toni e si è difeso asserendo che la Città Santa non costituisce un insediamento, ma un territorio di legittima appartenenza. Per il momento l’amministrazione Obama ha ribadito il disappunto ma ha anche sottolineato che non esiste alcuna crisi tra i due paesi. È plausibile però che, data la configurazione attuale delle forze politiche israeliane che siedono alla Knesset, non sarà facile ricucire lo strappo e se le parole di Kissinger dovessero ancora una volta rivelarsi veritiere (“Israele non possiede una vera politica estera, ma solo quella interna”) è altamente probabile che sostanziali sviluppi potranno verificarsi solo al termine di questa legislatura.

Se gli Stati Uniti ed il Regno Unito allo stato attuale hanno preso le distanze dalle loro tradizionali posizioni accomodanti nei confronti dello Stato ebraico, uno degli irriducibili “amici” di Israele è ovviamente l’influente gruppo di ebrei diasporici, riuniti nella lobby AIPAC. Ad essi si aggiungono la Anti-Defamation League ed un gruppo di parlamentari americani, sia democratici che repubblicani. È già successo però che di fronte a divergenze tra USA e Israele, le pressioni esercitate dai primi sui secondi abbiano portato a soluzioni vantaggiose per Tel Aviv. I casi sopraccitati ne sono un esempio: il diverbio tra Carter e Begin o tra Bush padre e Shamir, procurarono rispettivamente la pace separata con l’Egitto e gli Accordi di Oslo. Ma coloro che oggi accusano Washington di non essere (più) vero amico di Israele, collegano la crisi apertasi dopo la visita di Biden con la debolezza a stelle e a strisce sul fronte iraniano. A ben vedere, già prima di questo nuovo annuncio da parte israeliana di voler edificare a Ramat Shlomo (il nome del sobborgo di Gerusalemme Est) si era creata una forte frizione tra le due comunità, tali da far parlare di Intifāḍa “strisciante” e di giustificare dunque la reazione americana.

Si deve considerare infine che nella Città Santa e nel West Bank abitano già circa 500.000 coloni, cifra destinata ad aumentare quando a settembre scadranno i dieci mesi di sospensione decretati dal governo. Alcuni provvedimenti già approvati dalla Knesset, come l’aggiunta di alcuni siti della Cisgiordania nel patrimonio nazionale israeliano, dimostrano il fatto che Tel Aviv non vuole affatto rinunciare ai Territori, nonostante il ritiro ufficiale dell’esercito. Continuando con questo tipo di politica però Israele rischia di pregiudicare quel carattere democratico che, secondo buona parte dell’opinione pubblica occidentale, lo contraddistinguerebbe, e potrebbe evolvere verso quelle stesse derive tanto deprecate (e sovente associate all’area arabo-islamica) di oltranzismo religioso e di settarismo confessionale.

I rapporti tra Francia e Israele sono stati caratterizzati da frequenti alti e bassi, molto più di quelli fin’ora descritti. Parigi ha impiegato, fin dagli anni ’50, l’alleanza strategica con Tel Aviv in funzione anti-araba e per contrastare i sentimenti di nazionalismo revanscista, attivi soprattutto nel Maghreb. Dunque fu supportata la creazione dello Stato e nel 1953 la Francia iniziò palesemente la vendita di armi. La Crisi di Suez, sopra riportata, fu un momento di stretta vicinanza tra i due paesi, che cooperarono dal punto di vista militare. Ma quando nel 1966 si compì definitivamente il ritiro dall’Algeria, il governo francese iniziò a mostrarsi critico verso il precedente amico, diminuendo sempre più i rifornimenti di armi e gli aiuti in denaro. Fino a quel momento, il governo francese era stato il primo fornitore di materiale bellico, ciononostante la perdita dei residui coloniali convinse il paese a migliorare la propria credibilità tra gli arabi. La tendenza all’allontanamento da Tel Aviv raggiunse l’acme durante la Guerra dei Sei Giorni, quando il Presidente De Gaulle ordinò anche un embargo nella regione, nel caso di un coinvolgimento militare ai danni di Siria, Egitto o Giordania. Nel 1969 la presidenza passò a Georges Pompidou che, pur mantenendo l’embargo, cercò di migliorare i rapporti con Israele. Ma durante la successiva legislatura, iniziata nel 1974, Valery Giscard d’Estaing impresse una nuova svolta, schierandosi dalla parte dei Palestinesi, incontrando ‘Arafāt e supportando il suo ingresso alle Nazioni Unite. Negli anni ’80, sotto il governo di sinistra di Mitterand i rapporti conobbero una nuova ondata di rafforzamento ed il Presidente fu anche il primo politico francese a visitare Israele nel pieno dei suoi poteri. Cionondimeno l’Operazione Pace in Galilea ai danni del Libano, ex-protettorato francese, fu motivo di nuovi attriti. Il governo di Jacques Chirac nel 1995 si attestò su posizioni più moderate ed il Presidente tentò di costruire un dialogo tra l’ANP e Tel Aviv. Mentre veniva difesa la causa palestinese, Parigi chiedeva il ritiro dell’IDF entro i confini pre-1967. In occasione dell’aggressione all’Iraq nel 2003, Gran Bretagna, Stati Uniti e Israele si unirono nel criticare la mancata partecipazione francese alle operazioni, tuttavia Sharon si recò a Parigi nell’anno successivo per migliorare l’immagine del suo paese in Francia. In quell’occasione fu anche istituita una commissione franco-israeliana. L’ennesima svolta si è avuta con l’ascesa alla presidenza di Sarkozy nel 2007. Costui si è fin da subito proclamato un amico di Israele e ha promesso protezione e garanzia di sicurezza. Non solo si è schierato contro Ḥamās ed Hezbollah, criticandone il presunto “asservimento” all’Iran, ma ha anche invitato ad una conferenza il Presidente siriano ed l’allora Primo Ministro Olmert per mediare sulla contesa del Golan. A dispetto di questo atteggiamento accondiscendente, Sarkozy durante un convegno del G8 ha reso noto un invito a Tel Aviv affinché cessi la politica di insediamento, onde evitare di incrinare e seppellire il processo di pace. Più recentemente, cioè in concomitanza della visita di Biden, anche dei diplomatici francesi si sono trovati in Israele per riprendere le trame dei possibili dialoghi siro-israeliani. Il rapporto prodotto a margine di quella visita ha dato un esito negativo e secondo quel gruppo è da escludere che nel breve periodo i due paesi coinvolti ritornino a negoziare, tanto più che la Turchia ha interrotto la propria mediazione. Gli stessi negoziatori siriani avrebbero espresso la preferenza di mediatori turchi piuttosto di quelli francesi, alla luce della completa assenza di fiducia che li separa dalla contro-parte in causa israeliana. In ultimo Sarkozy ha giocato la carta dell’impiego delle pressioni all’Iran per ottenere qualche sostanziale passo avanti dal governo di Tel Aviv. In breve avrebbe chiesto coesione internazionale per contrastare la minaccia di proliferazione nucleare nel Vicino e Medio Oriente ma avrebbe anche sottolineato che essa deriva da una maggiore accondiscendenza israeliana su questioni come quella di Gerusalemme Est e degli insediamenti.

Per concludere la disamina degli “amici” di Israele vale la pena di soffermarsi brevemente su altri paesi europei che per tradizione sono annoverabili in questa categoria. La Germania possiede un rapporto privilegiato con lo Stato ebraico in virtù di numerosi fattori, non da ultimo il ricordo del genocidio compiuto durante l’epoca nazista. Inoltre è uno dei paesi che maggiormente contribuisce al rifornimento di armi e munizioni, assieme agli USA. Fin dagli anni ’50, la Germania dell’Ovest ed il neo-nato Stato ebraico si accordarono sul pagamento delle riparazioni di guerra anche se vere relazioni diplomatiche furono stabilite solo nel 1965. Da allora l’atteggiamento tedesco è sempre cresciuto al punto che il Cancelliere Angela Merkel nel 2008 ha chiesto scusa pubblicamente per la Shoah e ha assicurato pieno supporto alle istituzioni ebraiche. I due paesi intrattengono floridi rapporti commerciali e militari. La Germania ha fornito i sottomarini Dolphin mentre un progetto segreto di sviluppo di tecnologie nucleari, noto come Operazione Bluebird è stato svelato recentemente.

I Paesi Bassi intrattengono rapporti con Israele dal 1949, favoriti da una comunità di 32000 ebrei residenti. Durante la Guerra dei Sei Giorni rifornirono Israele di armi e nella Guerra del Kippur, non potendo inviare nuovi aiuti L’Aia decise di aprire segretamente i porti e gli aeroporti al trasporto del materiale in arrivo dagli USA. L’embargo petrolifero deciso dai paesi dell’OPEC scalfì questo rapporto di amicizia che secondo alcuni aveva portato ad una vera “identificazione” dei Paesi Bassi con lo Stato ebraico. Ad ogni modo l’anello di congiunzione continua ad essere quella folta diaspora ebraica che fin dall’immediato secondo dopoguerra è stata trattata con riguardo particolare dalle istituzioni nederlandesi. Fra costoro esistono anche organizzazioni sioniste, come la Neederlande Zionisten Bond, che raccolgono circa 1400 individui. È possibile però individuare almeno due gruppi in questa comunità: i filo-israeliani di orientamento sinistroide (Werkgroep Israel) e quanti si occupano di informare le istituzioni nederlandesi, anche con una voce critica su certi argomenti come l’annessione del Golan (Centrum voor Informatie en Documentatie Israel). Infine la chiesa protestante (come quella ortodossa) ha sempre mostrato un atteggiamento di supporto verso gli Israeliani.